Новые требования и критерии в заданиях на сопоставление, усложнение критериев речи и логики — разбираемся с изменениями в ЕГЭ 2025 по литературе. В конце статьи подборка полезных материалов для выпускников, которые только начинают готовиться к экзамену.

По сравнению с прошлым годом изменения не такие существенные, но тем не менее они есть и в некоторых аспектах даже упрощают экзамен:

Вместе с преподавательницей Вебиума Василисой Бродской подготовили подробный разбор заданий демоверсии ЕГЭ 2025 по литературе.

Часть 1

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1–3, 4.1 или 4.2 (на выбор) и задание 5.

…Как только дотанцевали последнюю фигуру экосеза, он ударил в ладоши музыкантам и закричал на хоры, обращаясь к первой скрипке:

— Семен! Данилу Купора знаешь?

Это был любимый танец графа, танцованный им еще в молодости. (Данило Купор была собственно одна фигура англеза).

— Смотрите на папа́, — закричала на всю залу Наташа (совершенно забыв, что она танцует с большим), пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале.

Действительно, всё, что только было в зале, с улыбкою радости смотрело на веселого старичка, который рядом с своею сановитою дамой, Марьей Дмитриевной, бывшей выше его ростом, округлял руки, в такт потряхивая ими, расправлял плечи, вывертывал ноги, слегка притопывая, и все более и более распускавшеюся улыбкой на своем круглом лице приготовлял зрителей к тому, что будет. Как только заслышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купора, похожие на развеселого трепачка, все двери залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с другой — женскими улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина.

— Батюшка-то наш! Орел! — проговорила громко няня из одной двери.

Граф танцевал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцевать. Ее огромное тело стояло прямо, с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль графине); только одно строгое, но красивое лицо ее танцевало. Что выражалось во всей круглой фигуре графа, у Марьи Дмитриевны выражалось лишь в более и более улыбающемся лице и вздергивающемся носе. Но зато, ежели граф, все более и более расходясь, пленял зрителей неожиданностью ловких вывертов и легких прыжков своих мягких ног, Марья Дмитриевна малейшим усердием при движении плеч или округлении рук в поворотах и притоптываньях производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при ее тучности и всегдашней суровости. Пляска оживлялась все более и более. Визави не могли ни на минуту обратить на себя внимание и даже не старались о том. Все было занято графом и Марьею Дмитриевной. Наташа дергала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не спускали глаз с танцующих, и требовала, чтобы смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтоб они играли скорее. Скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише развертывался граф, то на цыпочках, то на каблуках носясь вокруг Марьи Дмитриевны, и, наконец, повернув свою даму к ее месту, сделал последнее па, подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округло размахнув правою рукою среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи.

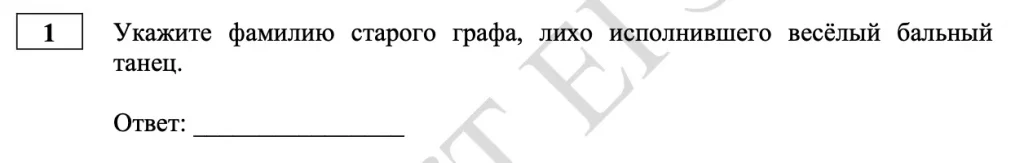

1 задание

Во фрагменте фигурирует отец Наташи, граф Илья Андреевич Ростов.

Ответ: Ростов

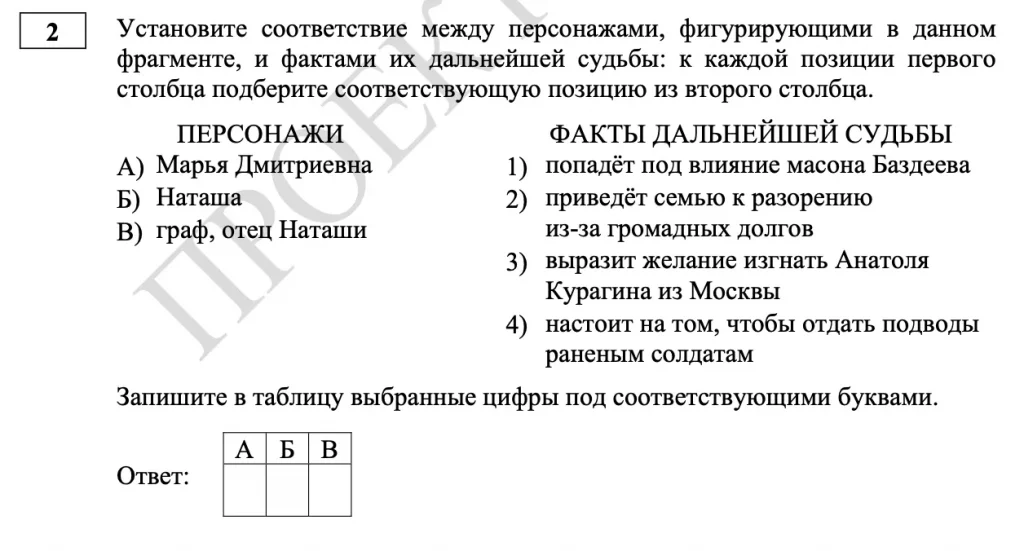

2 задание

Марья Дмитриевна Ахросимова, друг семьи Ростовых, – жесткая героиня, не раз появлявшаяся на страницах произведения. Узнав о связи Наташи с «подлой породой» Курагиных, она желает изгнать Анатоля из Москвы.

Наташа, вследствие своих замечательных качеств: живости, сочувствия, – будет настаивать на том, чтобы отдать подводы раненым солдатам, которые отступали через Москву во время атаки Наполеона.

Граф, отец Наташи, приведет семью к разорению из-за громадных долгов, потому что был недостаточно смекалистым в хозяйстве человеком.

Попадет под влияние масона Баздеева Пьер Безухов, но в этом задании он не фигурирует.

Ответ: 342

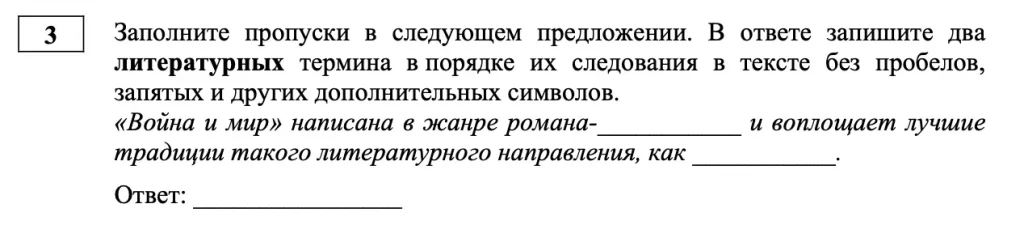

3 задание

Жанр «Войны и мира» — роман-эпопея (потому что описываются масштабные исторические происшествия, в тексте фигурируют множество героев и переплетающиеся конфликты), а направление — реализм (описание объективной реальности, историзм, психологизм, типизация героев и обстоятельств).

Ответ: эпопеиреализм

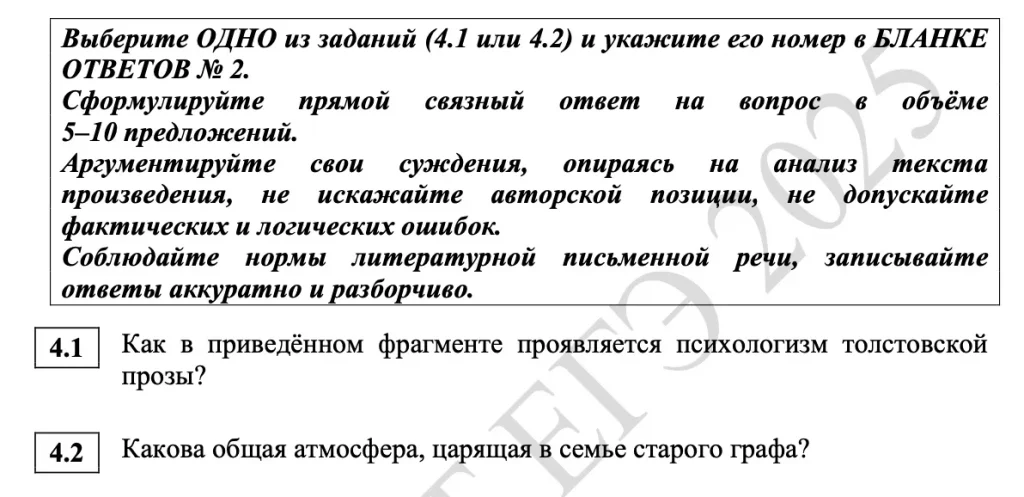

4 задание

Сначала следует отметить структуру 4 сочинения: оно строится из 4 абзацев – вступления, первого аргумента, второго аргумента, заключения.

Далее мы работаем с текстом фрагмента: выделяем материал, который поможет нам в формировании тезисов для аргументов. В теме 4.1 важно отметить эпизоды с психологизмом и в принципе раскрыть смысл этого литературного понятия. Психологизм – отражение внутреннего мира героя, его душевных изменений. В данном случае следует, конечно, обратить внимание на Наташу: именно ее образ автор характеризует психологизмом. Вот необходимые эпизоды:

— Смотрите на папа́, — закричала на всю залу Наташа (совершенно забыв, что она танцует с большим), пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале.

Наташа дергала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не спускали глаз с танцующих, и требовала, чтобы смотрели на папеньку.

То есть здесь мы можем сказать о том, что внутреннее состояние Наташи (возбуждение, радость, любовь к папе, оживленность) транслируется через ее поведение и портрет.

В теме 4.2 мы можем взять за аргументы (помимо Наташи) также поведение и графа, и Марьи Дмитриевны и проанализировать общую радостную, домашнюю атмосферу, атмосферу счастья и уюта, которая всегда бывает у Ростовых: «Граф в промежутках танца тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтоб они играли скорее. Скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише развертывался граф, то на цыпочках, то на каблуках носясь вокруг Марьи Дмитриевны, и, наконец, повернув свою даму к ее месту, сделал последнее па, подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округло размахнув правою рукою среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи».

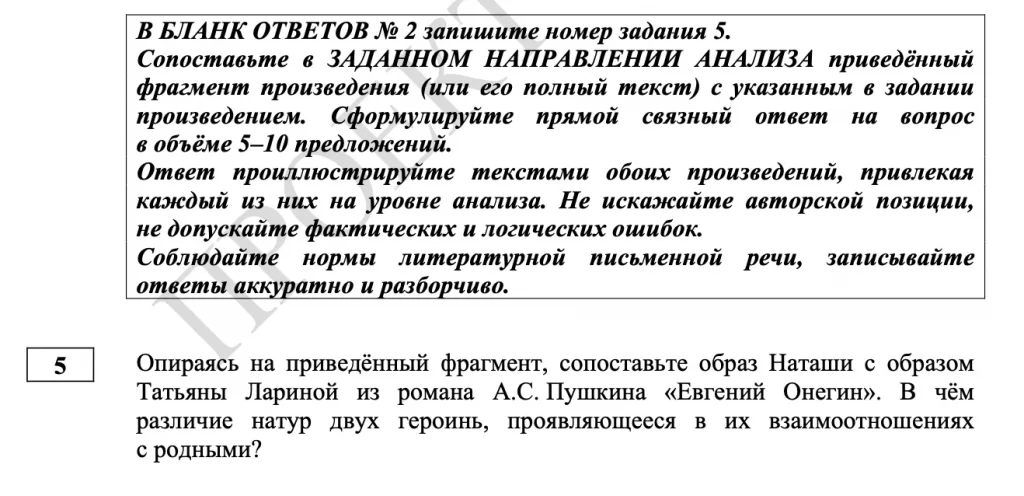

5 задание

Также вначале вспомним структуру 5 сочинения: 3 абзаца – вступление, сопоставление, заключение.

Примечательно, что теперь в 5 задании могут попросить сопоставлять именно с приведенным фрагментом, а не со всем произведением в целом. То есть обращаться за материалом по исходному произведению мы должны именно к фрагменту.

В задании теперь прописывается текст, с которым нужно сопоставить («Евгений Онегин» в данном случае) и аспект сопоставления – «различие натур двух героинь, проявляющееся в их взаимоотношениях с родными». Тоже важно отметить, что нас попросили именно найти различия, то есть противопоставить.

Итак, Наташа ведет себя с родными открыто, их отношения можно назвать доверительными. Отец, как и сама Наташа, тоже человек яркий, с оживленным характером. Поэтому дочь и отец схожи. Обратная ситуация во взаимоотношениях Татьяны с семьей. Первое, что приходит на ум: «Она в семье своей родной / Казалась девочкой чужой». Очень «говорящая» цитата. Татьяна, в силу своего, как мы бы сказали сейчас, интровертного характера, не может по-настоящему сблизиться с семьей, они кажутся ей людьми, не понимающими ее чувств. Поэтому героине удобно «уходить» в художественные миры книг.

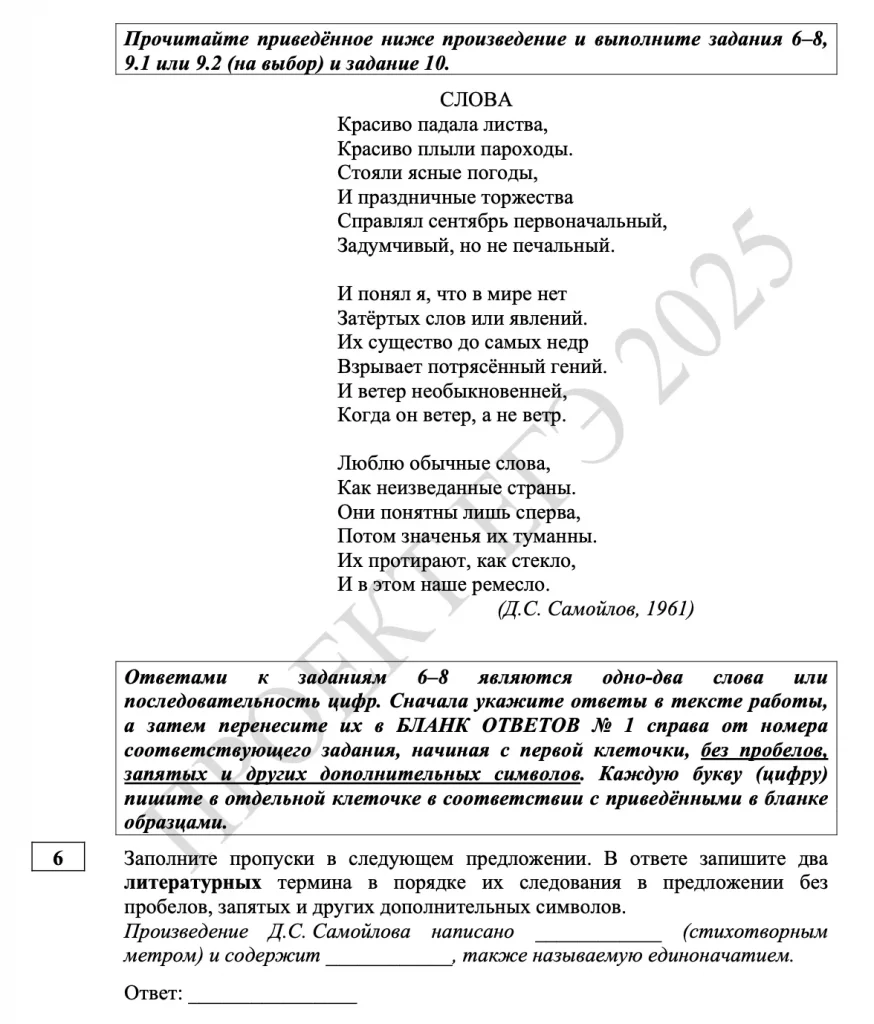

6 задание

Стихотворение Самойлова написано ямбом, потому что стихотворную строку мы можем разделить на равные двухсложные стопы (стопы из двух слогов), в которых ударение будет падать на второй слог: красИво пАдала листвА (в слове падала будет пиррихий – отсутствие ударения в стопе, такое иногда бывает).

Единоначатие – анафора – это прием, который заключается в одинаковом начале смежных строк. Первые две строки стихотворения начинаются одинаково, соответственно, автор использует анафору.

Ответ: ямбоманафору

7 задание

Тут всё просто: ответ – рифма

8 задание

В этом задании нужно проверить, есть ли предложенные приемы в стихотворении.

Олицетворение (придание живых черт неживым объектам) есть:

И праздничные торжества

Справлял сентябрь первоначальный

Гротеска здесь (зачастую в лирике его не бывает – практически никогда) нет.

Инверсию можем заметить в тех же строках, в которых содержится олицетворение: конструкция «и праздничные торжества» должна идти после грамматической основы («справлял сентябрь»). «Сентябрь первоначальный» – тоже инверсия, потому что прилагательное должно стоять перед определяемым словом.

Сравнение можем заметить в строках

Люблю обычные слова,

Как неизведанные страны.

Неологизмов в стихотворении нет.

Эпитетов здесь несколько. Можно заметить, например, «значенья их туманны». Свойство «туманный» не может принадлежать понятию «значенья», поэтому здесь – образность, а значит, есть и эпитет.

Ассонанс, как и аллитерация, в большинстве случаев есть в стихотворении. Ассонанс – повтор гласных звуков с определенной целью. Например, в первой строфе часто используемый звук «а» придает торжественность излагаемой мысли,

Ответ: 13467

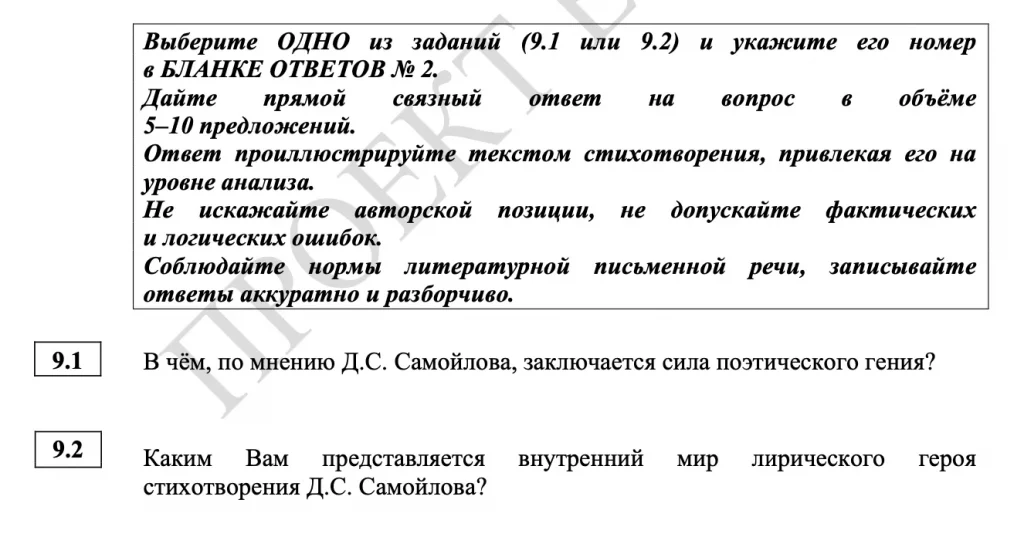

9 задание

Вспомним структуру 9 сочинения (она такая же, как и у 4 сочинения): 4 абзаца – вступление, первый аргумент, второй аргумент, заключение.

В теме 9.1 нас просят охарактеризовать поэтического гения (то есть в чем заключается сила, мощь поэта). Ответ мы можем заметить во второй и третьей строфах стихотворения:

И понял я, что в мире нет

Затёртых слов или явлений.

Их существо до самых недр

Взрывает потрясённый гений.

Люблю обычные слова,

Как неизведанные страны.

Они понятны лишь сперва,

Потом значенья их туманны.

Их протирают, как стекло,

И в этом наше ремесло.

Сила поэта в том, чтобы в обыденном (привычных словах) находить существующие, но скрытые значения и смыслы. Обращение к повседневности не порицаемо (как, например, у поэтов чистого искусства), а, наоборот, благородно.

В теме 9.2 нас просят охарактеризовать уже внутренний мир самого лирического героя. По его размышлениям можем заметить, что это человек, трепетно относящийся к своему делу, впечатлительный, способный улавливать скрытые чувства и значения (первая строфа). Ну и обязательно следует отметить его миссию как поэта.

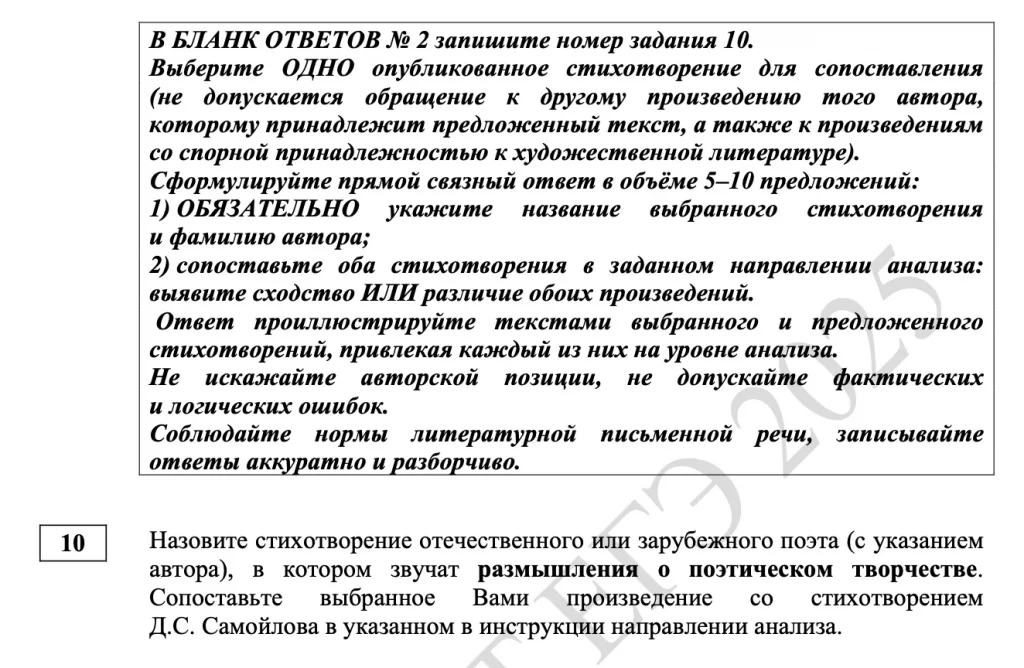

10 задание

Вспомним структуру 10 сочинения (она такая же, как и у 5 сочинения): 3 абзаца – вступление, сопоставление, заключение. В условии задания сказано, что мы можем или сравнивать (находить сходства), или противопоставлять (находить различия). Также нам прописали аспект сопоставления – размышления о поэтическом творчестве. Характер этих размышлений, как мы понимаем, может быть разным.

Привести можно большое количество стихотворений, но подойдет на самом деле не каждое. Если мы хотим находить сходства, нам нужно, чтобы мысли о творчестве у двух поэтов сходились. Вспомним, например, «Мне ни к чему одические рати…» А. Ахматовой:

Мне ни к чему одические рати

И прелесть элегических затей.

По мне, в стихах все быть должно некстати,

Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда,

Как желтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,

Таинственная плесень на стене…

И стих уже звучит, задорен, нежен,

На радость вам и мне.

Здесь лирическая героиня, как и у Самойлова, считает, что вдохновение нужно черпать из повседневности, что обыденные образы могут служить материалом для поэтического осмысления. Схожие мотивы можно увидеть во многих произведениях Пастернака («Определение поэзии», «Поэзия»)

Если же мы хотим противопоставлять какое-либо произведение, стоит тоже выделить аспект. Если у Самойлова проводится мысль о важности повседневности в творчестве, то обратная будет – о том, что поэзия должна обращаться к высоким образам и затрагивать глубинные чувства человека, поэзия как миссия творца. Такое мы можем заметить у Пушкина в «Пророке»:

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал,

И бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

Мы видим, как меняется даже лексика в стихотворении, она становится возвышенной. Предназначение поэта не в том, чтобы «копаться» в повседневности, а в том, чтобы пробуждать людей к действиям, быть пророком, нести в мир сакральное.

Часть 2

11 задание

Вспомним структуру 11 сочинения – это большое сочинение, где нужно представить глубокий (иногда комплексный) анализ по конкретной теме. Оно должно состоять из 5 абзацев – вступление, первый аргумент, второй аргумент, третий аргумент, заключение. Стоит также продумать, в каком порядке расположить аргументы, чтобы они последовательно раскрывали тему.

В теме 11.1 нас спрашивают о лирике Лермонтова, в таких сочинениях всегда нужно проанализировать именно три стихотворения (если меньше – снимут баллы). Здесь речь именно о философской лирике, поэтому можно вспомнить «культовые» стихотворения.

«Парус» – стихотворение о мятущейся человеческой душе, которой всегда не хватает «чего-то» для счастливой жизни. Здесь поднимается проблема неприкаянности, выбора и счастья:

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

«Тучи» – стихотворение со схожей тематикой, но посвященное уже точке, куда должен возвращаться человек – родине. Лирический герой был изгнан с нее, он уже не может вернуться, а потому испытывает нравственные мучения. Проводится параллель с тучками: они могут нестись куда угодно, потому что их ничего не связывает. Природа свободна, человек – нет, – это еще одна важная философская тема.

«Выхожу один я на дорогу…» – стихотворение, проникнутое будто осознанием Лермонтова о скором конце жизни. Лирический герой размышляет напрямую о жизни и смерти, о том, что он не хочет умирать, но и жить тоже – не особо. Также здесь о важных философских темах одиночества, тоже о превосходстве природы над человеком.

Я б желал навеки так заснуть,

Чтоб в груди дремали жизни силы,

Чтоб дыша вздымалась тихо грудь…

В теме 11.2 нужно проанализировать солдатский подвиг во время Великой Отечественной войны, примечательно, что произведение должно быть именно прозаическим. Поэтому «Василий Теркин» здесь, например, не подойдет. Можно вспомнить о книгах Бориса Васильева, к примеру, «В списках не значился»: главный герой Николай Плужников попадает в Брестскую крепость, самое начало войны, трагическая судьба. Также можно вспомнить и о других авторах «лейтенантской прозы» – о Василе Быкове, Викторе Астафьеве.

Тема 11.3 в демоверсии – та самая тема с дискуссионным характером. Здесь нас просят проанализировать образ Луки и выразить свое мнение (это важно!) о том, каков этот герой – мошенник или просветитель. Лучше, конечно, поразмышлять над обеими точками зрения и только потом выразить собственную.

В пользу того, что Лука – философ-гуманист, может служить его отношение к людям и желание помочь ночлежникам. Например, он успокаивает Анну перед смертью, говоря, что загробная жизнь будет лучше, и та умирает спокойной. Он же вместе с Наташей пытается успокоить Настю, которую обижают ночлежники за ее выдуманные романы. Также он рассказывает легенду о праведной земле:

В праведную землю. Должна, говорил, быть на свете праведная земля… в той, дескать, земле – особые люди населяют… хорошие люди! друг дружку они уважают, друг дружке – завсяко-просто – помогают… и все у них славно-хорошо! И вот человек все собирался идти… праведную эту землю искать. Был он – бедный, жил – плохо… и, когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай, – духа он не терял, а все, бывало, усмехался только да высказывал: «Ничего! потерплю! Еще несколько – пожду… а потом – брошу всю эту жизнь и – уйду в праведную землю…» Одна у него радость была – земля эта… Человек – не верит… Должна, говорит, быть… ищи лучше! А то, говорит, книги и планы твои – ни к чему, если праведной земли нет… Ученый – в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился – как так? Жил-жил, терпел-терпел и все верил – есть! а по планам выходит – нету! Грабеж!.. И говорит он ученому: «Ах ты… свoлочь эдакой! Подлец ты, а не ученый…» Да в ухо ему – раз! Да еще!.. (Помолчав.) А после того пошел домой – и удaвился!..

Главный аргумент в пользу того, что Лука – обманщик, – его исчезновение в кульминационный момент драмы. Во время убийства Костылева Лука пропадает. Этот факт показывает несостоятельность его взглядов относительно действительности. И многим ведь Лука «наобещал» всяких благ, но никак не помог: Пепел в итоге сбежал из ночлежки и, скорее всего, сядет в тюрьму за убийство, Актер, которому Лука пообещал лечебницы, не выдержал и повесился.

В теме 11.4 нам нужно самостоятельно выбрать из трех приведенных писателей одного и проанализировать ОДНО его произведение. В приведенном ряду проще всего будет взять «Мертвые души» или «Шинель» Гоголя.

Сатирические мотивы – то, что (и почему) высмеивается в произведениях. В «Мертвых душах», с одной стороны, это помещики, которых объезжает Чичиков. Каждый из них воплощает определенные отрицательные черты, не нравящиеся автору. Например, Манилов – бездеятельный, пустой мечтатель, Коробочка – закостеневшая провинциальная помещица, «дубинноголовая», как называет ее Чичиков, Ноздрев – излишняя экспрессивность, бретерство, шулерство, из-за которых он всегда попадает в «истории» и так далее. С другой стороны, высмеиваются и городские чиновники, неспособные вести справделивую политику в NN. Они занимаются чем угодно, но только не чиновничьими делами: устраивают балы, проводят своих людей в чины и тд. Поэтому они так боятся в итоге Чичикова, о котором слагаются различные слухи (то он Наполеон, то генерал-губернатор, приехавший расследовать многие преступления). Можно вспомнить и об обществе этого города: дама, приятная во всех отношениях, и просто приятная дама олицетворяют глупость, недальновидность жителей.

Тему 11.5 мы зачастую просим не писать и не брать на экзамене, потому что это не литературная тема, она не предполагает литературоведческого анализа.

Чтобы твоя подготовка была более эффективной, мы сделали подборку полезных материалов для ЕГЭ 2025 по литературе. Обязательно почитай их!

Влюбляйся в литературу с Вебиумом

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.