Школьники привыкли к пятибалльной системе оценивания, но когда они попадают в вуз, то сталкиваются с другими критериями оценки знаний — рейтингами и баллами. Что это такое, рассказываем в этой статье.

Системы оценивания в университетах России, которые используются на данный момент, можно условно разделить на два вида — традиционные и балльно-рейтинговые.

Традиционная система оценивания в вузах России представляет собой пятибалльную шкалу, как и в школах (5 — отлично, 4 — хорошо, 3 — удовлетворительно, далее — неудовлетворительно).

В этой системе студенты уделяют больше внимания экзаменам или зачётам в конце семестра, а не всему процессу обучения. Именно за это традиционную систему активно критикуют последние двадцать лет.

Кроме того к её недостаткам относят:

Также отмечают, что традиционная система не формирует у студента оценочной самостоятельности и затрудняет индивидуализацию обучения.

К плюсам традиционной пятибалльной системы можно отнести её удобство для первокурсников, только что покинувших стены школы. Им не придётся привыкать к новой шкале оценки и долго разбираться в ней.

Балльно-рейтинговая система отличается своей гибкостью.

Предполагается, что студент работает в течение всего семестра, а не только готовится во время сессии. За его активность ему ставят баллы: их можно получить за работу на семинарах, выполнение домашних заданий и написание контрольных.

Также есть модульные недели — определённое время, когда преподаватель формирует на основе полученных баллов рейтинг студента в группе. От этого в дальнейшем зависит допуск на зачёт и экзамен: если баллов во время модулей было набрано недостаточно, студента могут не допустить до сессии; если студент активно работал в течение семестра и заработал достаточно баллов, он может претендовать на оценку «автоматом».

Балльно-рейтинговая система — наследство Болонской системы образования. Страны Европы приняли её в 1999 году, чтобы стандартизировать системы высшего образования своих вузов. Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году.

Благодаря Болонской системе также:

Рассмотрим Болонскую систему на примере ведущих российских вузов — МГУ, СПбГУ и ВШЭ и конкретных факультетов.

Исторический факультет МГУ ввёл балльно-рейтинговую систему в 2015 году. Система предполагает максимальную итоговую сумму баллов за год — 200 баллов.

Эта сумма складывается из следующих баллов:

Зачёт ставится студенту, если он получает больше 120 баллов в сумме (обязательно не менее 45 баллов за доклад и не менее 10 баллов за коллоквиум). Промежуточные баллы за коллоквиум, тесты и доклад не допускаются.

На языке школьника, коллоквиум — это очень важная контрольная работа. Коллоквиум в вузе может проводиться как в устной, так и в письменной форме — на усмотрение преподавателя. На коллоквиум обычно надо готовиться по всему пройденному материалу с прошлого коллоквиума (и с начала учёбы, если речь о первом коллоквиуме за семестр).

Доклад — это самостоятельное исследование студента по заданной теме с использованием существующих по ней источников и литературы. Доклад обязательно обсуждается на семинаре: студент, подготовивший его, должен защититься. Этот процесс крайне полезен, так студент приобретает опыт и навыки, которые потом может применить при защите курсовой и дипломной.

При оппонировании доклада студент выступает в качестве оппонента или докладчика.

Задачи докладчика:

Задачи оппонента:

У докладчика лимит по времени в 10 минут. У оппонента 5–7 минут без учёта обсуждения вопросов.

Затем докладчик и оппонент вместе должны подготовить письменный отчёт — до или после самого оппонирования (по усмотрению преподавателя).

Обычно каждый студент может выступить только один раз — либо в качестве докладчика, либо в качестве оппонента.

СПбГУ перешёл на систему оценивания ECTS (Европейская система перевода и накопления баллов) в 2020 году. Как и Болонская система, она активно используется при переходе студентов между вузами на всей территории Европейского союза.

ECTS близка к пятибалльной системе оценок, это синтез балльно-рейтинговой и кредитно-рейтинговой систем.

Оценки по ECTS:

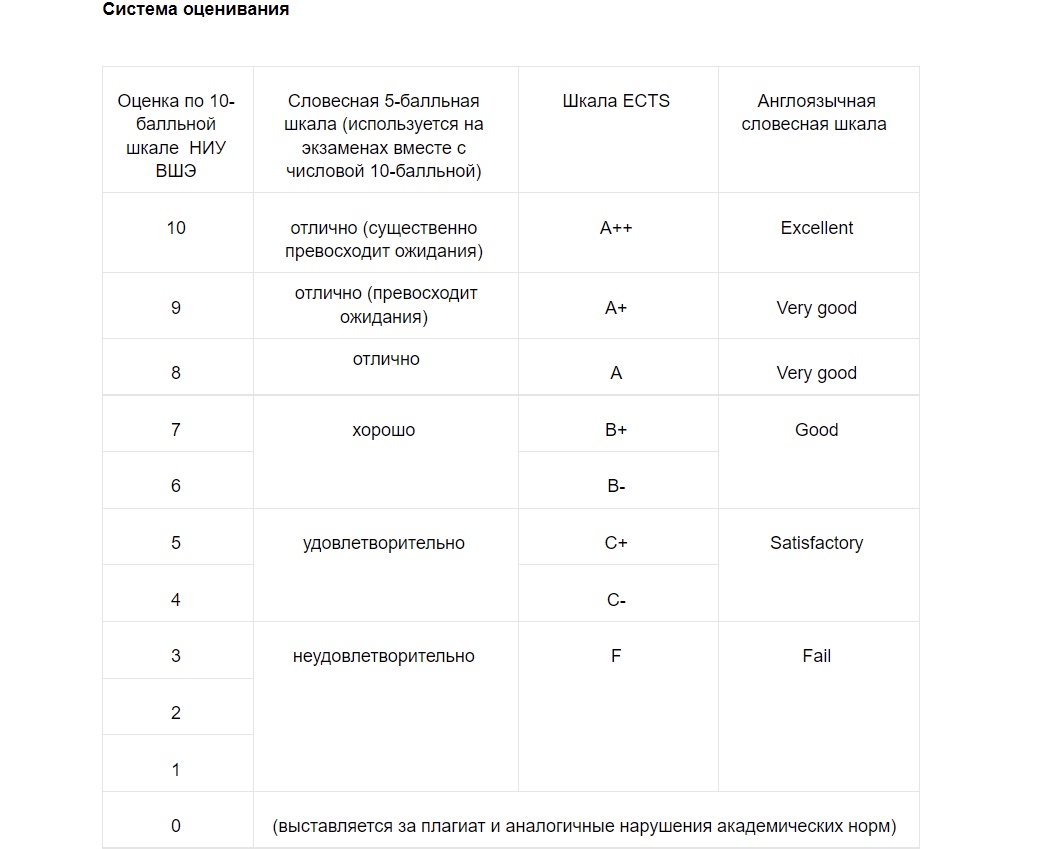

В ВШЭ приняты две формы оценки знаний — тесты и экзамены. Результаты проверки оцениваются по пятибалльной или десятибалльной шкалам, которые имеют соответствие шкале ECTS. Как учиться бесплатно в ВШЭ, даже если не проходишь по количеству мест, рассказали в нашей статье.

В таблице ниже приводится соотношение десятибалльной шкалы со шкалой ECTS.

Определившимся будущим абитуриентам советуем не бояться нового — на практике вы разберетесь и привыкнете к любой системе оценивания, как когда-то привыкли к школьным оценкам после цветных печатей с надписью «Молодец» в детском саду.

Вдохновитесь личными историями поступлений:

«Я думала, что буду программистом, но в ГУАП меня увлекли съёмки и режиссура»: история Софии

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.